| Pèlerins pédestres || Pèlerins Cyclistes |

Document officiel de l’auteur Cliquer ici

CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

SAINT-LÉGER SUR UN ITINÉRAIRE DE CHEMINEMENT IMPORTANT

Aimery Picaud,le moine poitevin, auteur vers 1139, du « Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle », nous fait connaître qu’il y a quatre grands chemins menant à St.Jacques de Compostelle, l’un de ceux-ci passant par Saint-Martin de tours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean d’Angely, Saint-Eutrope de Saintes et la ville de Bordeaux.

D’autre part, il nous informe des différentes qualités du Poitou et de ses habitants: « Après Tours, l’on trouve le pays poitevin fertile, excellent et plein de toutes félicités. Les Poitevins sont des gens vigoureux et de bons guerriers, habiles au maniement des arcs, des flèches et des lances à la guerre, courageux sur le front de bataille, très rapides à la course, élégants dans leur façon de se vêtir, beaux de visage, spirituels, très généreux, larges dans l’hospitalité.Puis on trouve le pays saintongeais ».

D’après le « Mémoire sur la généralité de La Rochelle », publié en 1698, « La Saintonge est recommandable par l’abondance de ses blés, de ses vins et par la bonté de son sel; elle a aussi toutes sortes de fruits. Ses habitants sont propres pour les lettres, la guerre et le commerce. Il y a plusieurs familles considérables dans cette province. César et les autres anciens ont parlé de l’absinthe de Saintonge (romarin) qu’on y trouve encore en abondance ».

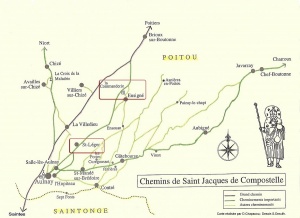

Avant d’atteindre « Le pays Saintongeais », les pèlerins devaient traverser le massif forestier d’Aulnay. La carte ci-dessous nous fait connaître les dernières lieues en poitou, de ce « Grand Chemin », ainsi que des nombreux cheminements empruntés par les « jacobipètes » se rendant vers « Monsieur Saint Jacques ».

Différents éléments pouvaient être pris en considération quant à ces cheminements: provenance des pèlerins; établissements religieux ou hospitaliers; itinéraire semblant plus sûr; événement locaux pouvant présenter un danger; difficulté de passage, pont, gué, etc…

Alors que le nord du massif forestier était ceinturé d’établissements religieux et hospitaliers, le midi de ce massif se trouvait à partir de la fin du XIIe siècle « couvert d’un blanc manteau d’églises ».

Parmi les cheminements les plus importants, se trouvait l’itinéraire de Brioux à Aulnay, passant par la commanderie d’Ensigné et le village de Saint-Léger.

BRIOUX

Point de regroupement et de franchissement de la Boutonne, Brioux pouvait accueillir les pèlerins à l’aumônerie Saint-Léonard.

Point de regroupement et de franchissement de la Boutonne, Brioux pouvait accueillir les pèlerins à l’aumônerie Saint-Léonard.

Sept hostelleries y existaient encore au XVIIIe siècle, dont « La Croix blanche » près de l’église et « Le Cheval Blanc » avec des écuries pouvant accueillir cent chevaux.

ENSIGNÉ. LA COMMANDERIE

Sur le chemin rejoignant directement depuis Brioux, L’Hopiteau, Salles ou Aulnay par Saint-Léger, cette puissante commanderie, fut fondée vers 1130 par Hugues de Payns, premier Grand Maître de l’ordre du Temple. Suite à la suppression de cet ordre en 1312, elle fut transférée aux Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem en 1313.

Saint-Léger

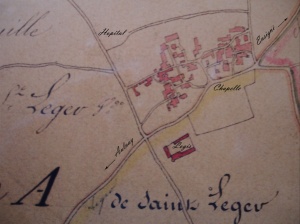

Dépendant de la paroisse St. Brice, alias St. Mandé; ce village, situé sur le cheminement de la commanderie d’Ensigné à l’Hopiteau, Salles ou Aulnay, possédait une chapelle et un hôpital.

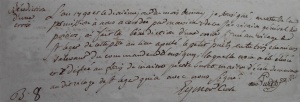

Bénédiction d’une croix, en 1790, avec l’autorisation de l’évêque de Poitiers.

Bénédiction d’une croix, en 1790, avec l’autorisation de l’évêque de Poitiers.

Plan cadastral napoléonien. 1835.

Coquilles marquant le chemin de Saint-Jacques, route de la forêt à Saint-Léger.

Début XXIe siècle

Pour voir la localisation sur Google maps: Cliquer Ici

Bornes sculptées par Joseph TROJER

Bénitier de la Chapelle.

Vers le XIVe siècle

Stèle marquant les lieux où se situait la Chapelle de St. Léger.

Sculpteur: Joseph TROJER

SAINT-MANDÉ

Ancienne paroisse Saint-Brice. Succédant à un établissement religieux antérieur, l’église dédiée à Saint-Brice, date du XIIe siècle.

Monnaies d’or espagnoles découvertes à St. Mandé

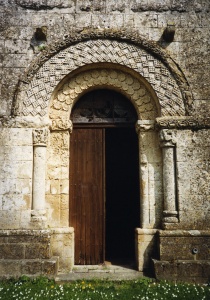

Portail sud de l’église St. Brice.

Les portes

Le logis seigneurial possédait une chapelle. Hôtellerie et auberge se trouvaient à Gâtebourse et à Curregousset.

Ferrières

Ce magnifique linteau sculpté, se trouve en réemploi à la fenêtre d’un bâtiment en bordure d’une rue du village.

Ce magnifique linteau sculpté, se trouve en réemploi à la fenêtre d’un bâtiment en bordure d’une rue du village.

SALLES

Les pèlerins, venant de traverser la forêt en suivant l’itinéraire Ensigné St. Léger, pouvaient arriver à Aulnay en passant par la paroisse de Salles. Son église N. D. de la Nativité date du XIIe siècle. Une chapelle seigneuriale voûtée sur croisée d’ogives lui a été adjointe au XVe.

Cuve baptismale romane du XII siècle

Portail ouest de l’église N. D. de la nativité

AULNAY

Le bourg d’Aunay possédait plusieurs établissements religieux et hospitaliers: L’Hopiteau au quartier du même nom; L’aumônerie Saint-Martin (ancienne rue du pont Saint-Martin, actuellement rue des portes); Le couvent des Carmes (rue des Carmes); L’hôpital (ancienne rue de l’hôpital, actuellement partie ouest de la rue Bourgogne). Le prieuré de Sept Fonts, proche d’Aulnay.

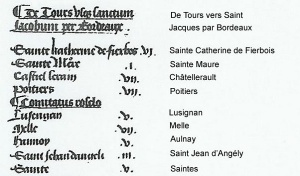

Au XVe siècle, Aunay se trouve mentionné dans les « Itinéraires de Bruges ». Dernière étape en Poitou sur le Grand chemin et à l’aboutissement de plusieurs cheminements importants, Aulnay représentait comme Melle et Brioux, un lieu de regroupement pour les nombreux pèlerins qui allaient tout de suite se trouver en Saintonge, dès le franchissement du ruisseau la Saudrenne.

Extrait des « Itinéraires de Bruges »

ÉGLISE SAINT-PIERRE-DE-LA-TOUR

Édifice aux proportions parfaites; véritable « livre de pierre », empreint d’une grande symbolique mathématique et d’une exceptionnelle richesse iconographique, c’est l’une des plus belles églises romanes de France.

Édifice aux proportions parfaites; véritable « livre de pierre », empreint d’une grande symbolique mathématique et d’une exceptionnelle richesse iconographique, c’est l’une des plus belles églises romanes de France.

Classée MONUMENT HISTORIQUE en 1840

Inscrite au Patrimoine mondial par L’UNESCO, dans le cadre des CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE en France, en 1998.

Édifiée au XIIe siècle, à proximité des vestiges d’un grand temple gallo-romain de tradition celtique, elle succède à une église primitive qui dépendait de St. Martial de Limoges, avant d’avoir été cédée vers 1045 aux Bénédictins de Poitiers, qui en firent ultérieurement donation au Chapitre de la Cathédrale entre 1117 et 1122.

Façade occidentale et croix hosannière

Portail sud de l’église.

La croix hosannière

Datant du XVe siècle, elle représente quatre statues d’apôtres: saint Jean au nord; saint Pierre à l’ouest; saint Paul au sud; saint Jacques le Majeur à l’est. Face à l’église.

Photos: Christian GARNIER – Denis CHAPACOU – Roland MICHEAU

Réf. des recherches: Archives municipales des communes citées – Archives départementales de la Charente-Maritime – Archives départementales des Deux-Sèvres – Institut Géographique National – Musée postal – Documents d’archives personnelles.

Bibliographie: Le guide du pèlerin de St. Jacques. (Vers 1139). Abbayes, prieurés et commanderie de l’ancienne France. F. Semur (1984).

Mise en ligne le 31 Mars 2017